Q. 1株当たり利益の計算方法について教えてください。日本の基準とは何か違いがあるのですか。

A

国際財務報告基準(IFRS)における1株当たり利益に関する会計基準としては、IAS第33号「1株当たり利益」が公表されており、日本基準における1株当たり利益に関する会計基準としては企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」等が公表されています。1株当たり利益を計算するための基本となる用語の定義や基本的な計算方法については、IAS第33号と日本基準もほぼ同様となっています。しかし、計算の詳細、表示および開示において、いくつかの点で差異があります。ここでは、IAS第33号に規定されている1株当たり利益の計算方法を示し、あわせて日本基準との主な相違点についてご説明します。

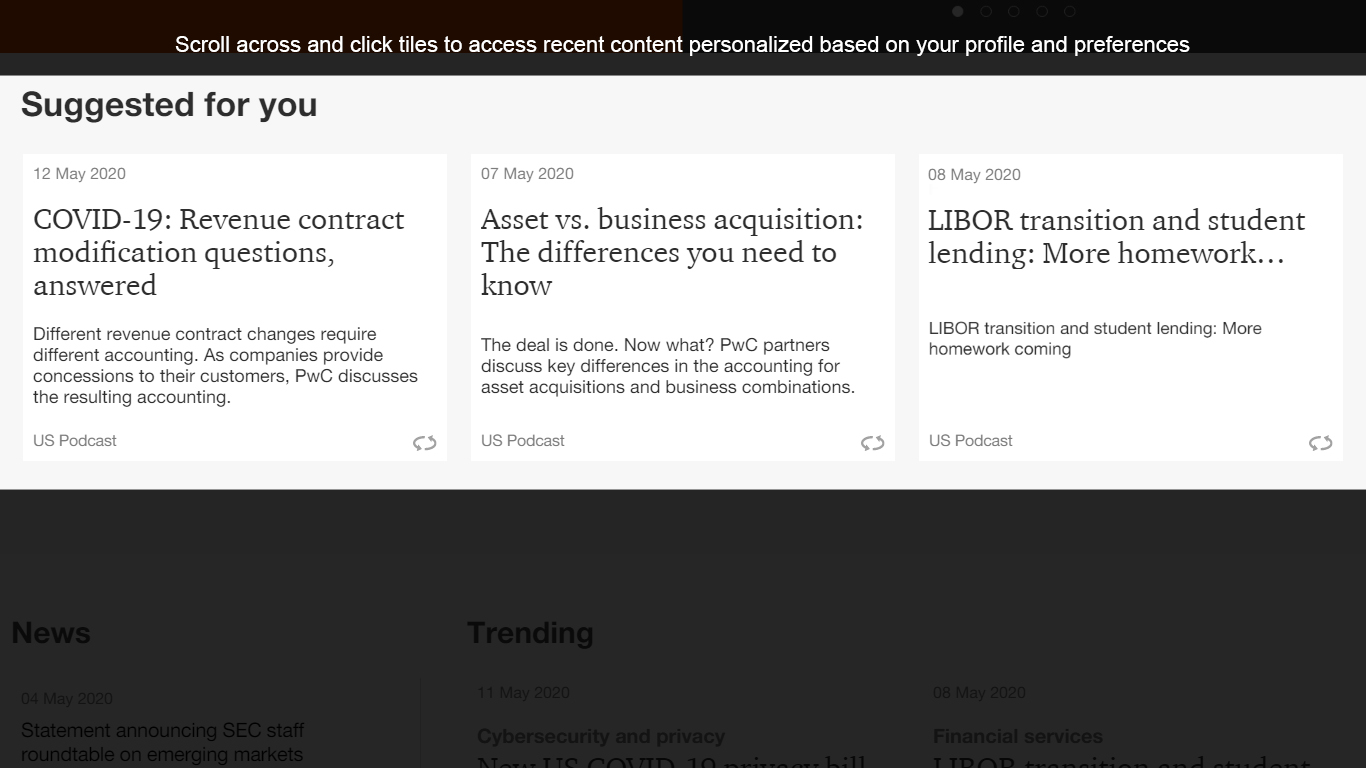

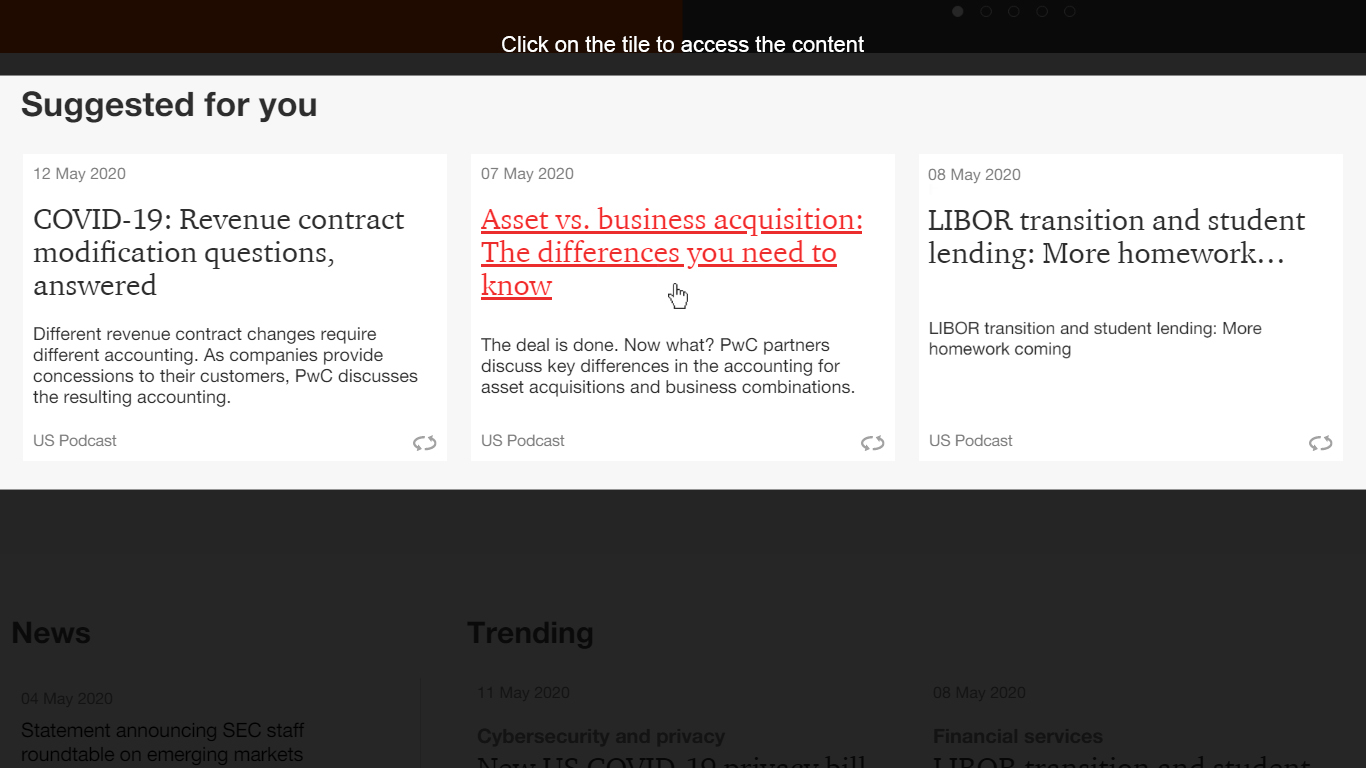

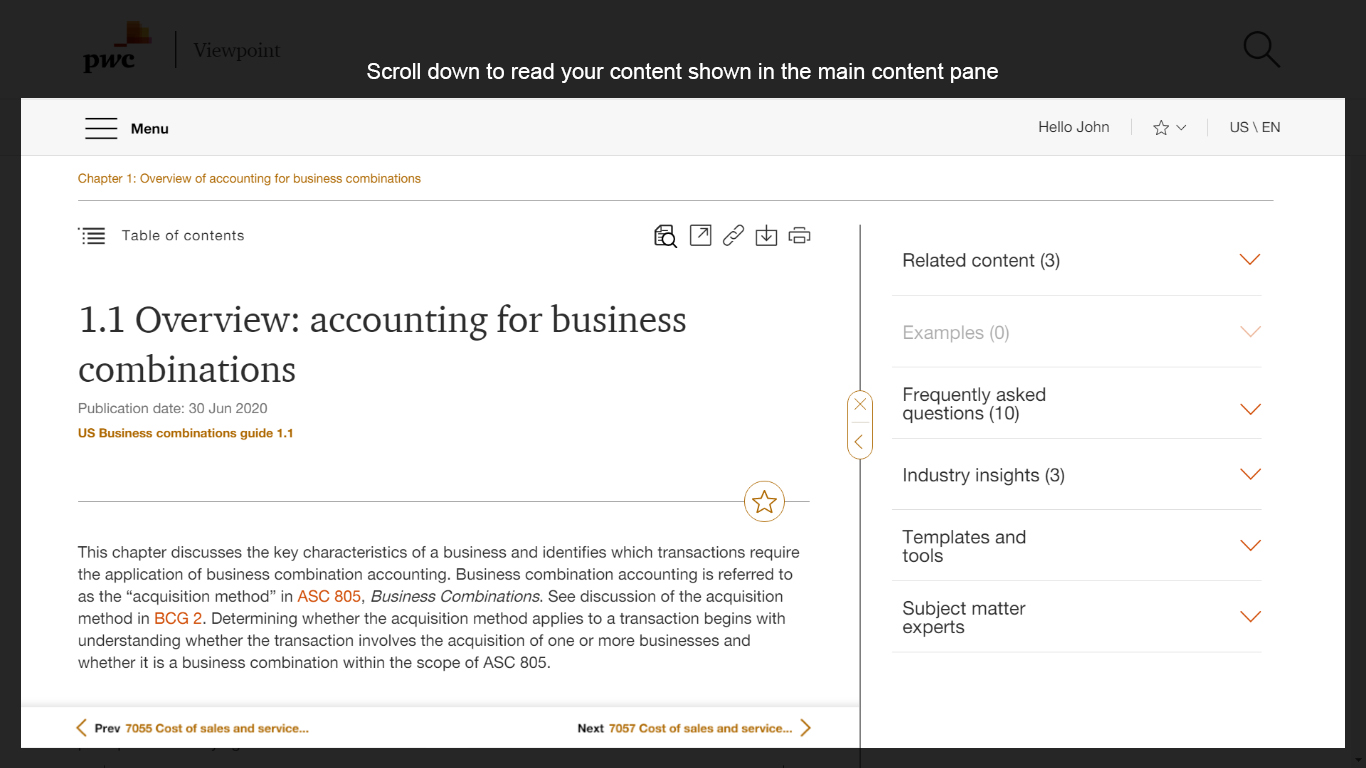

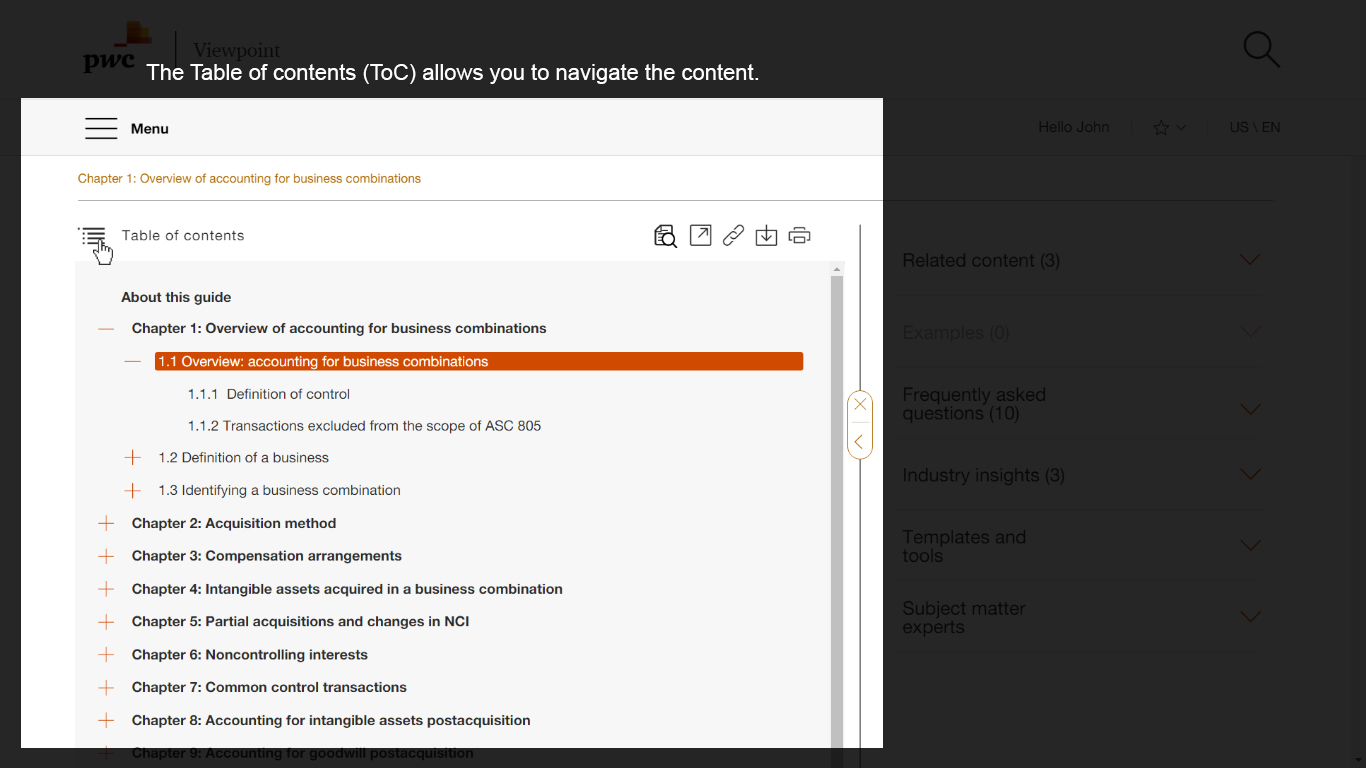

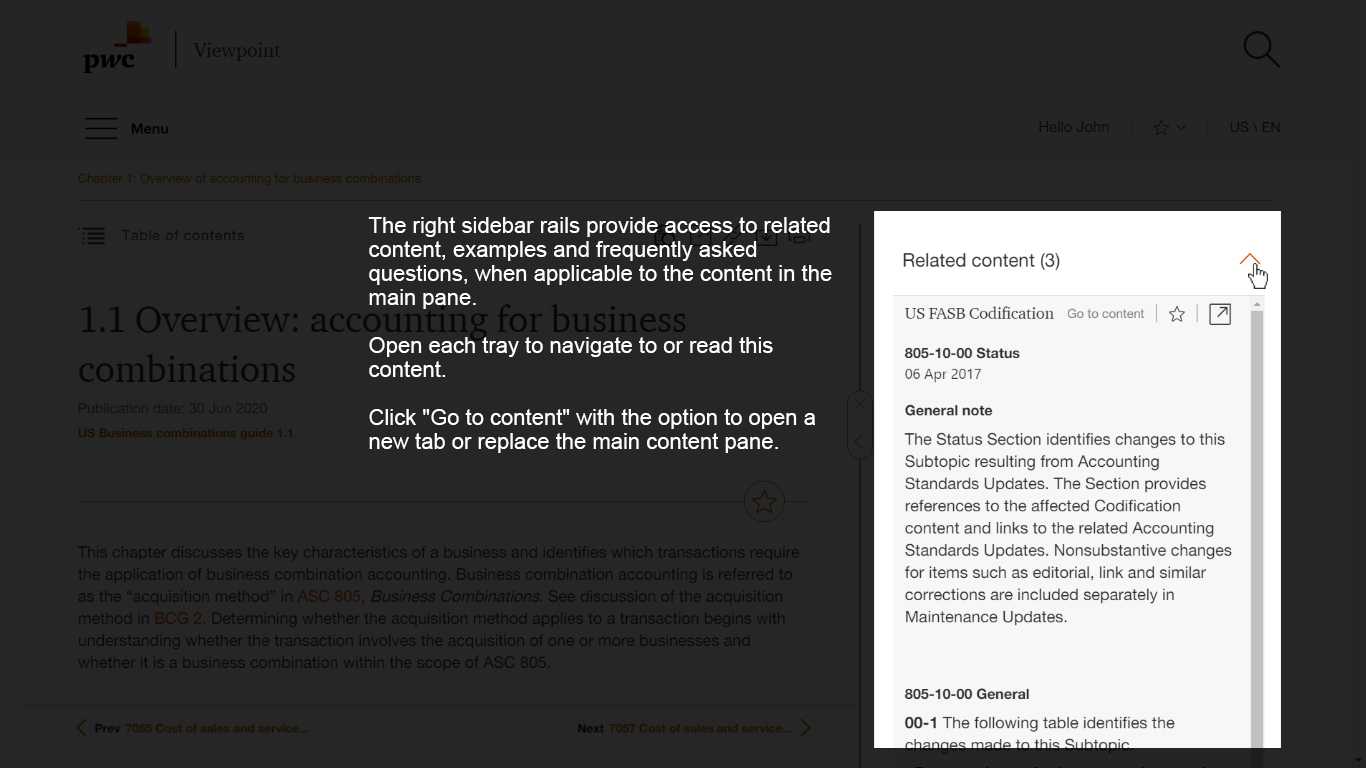

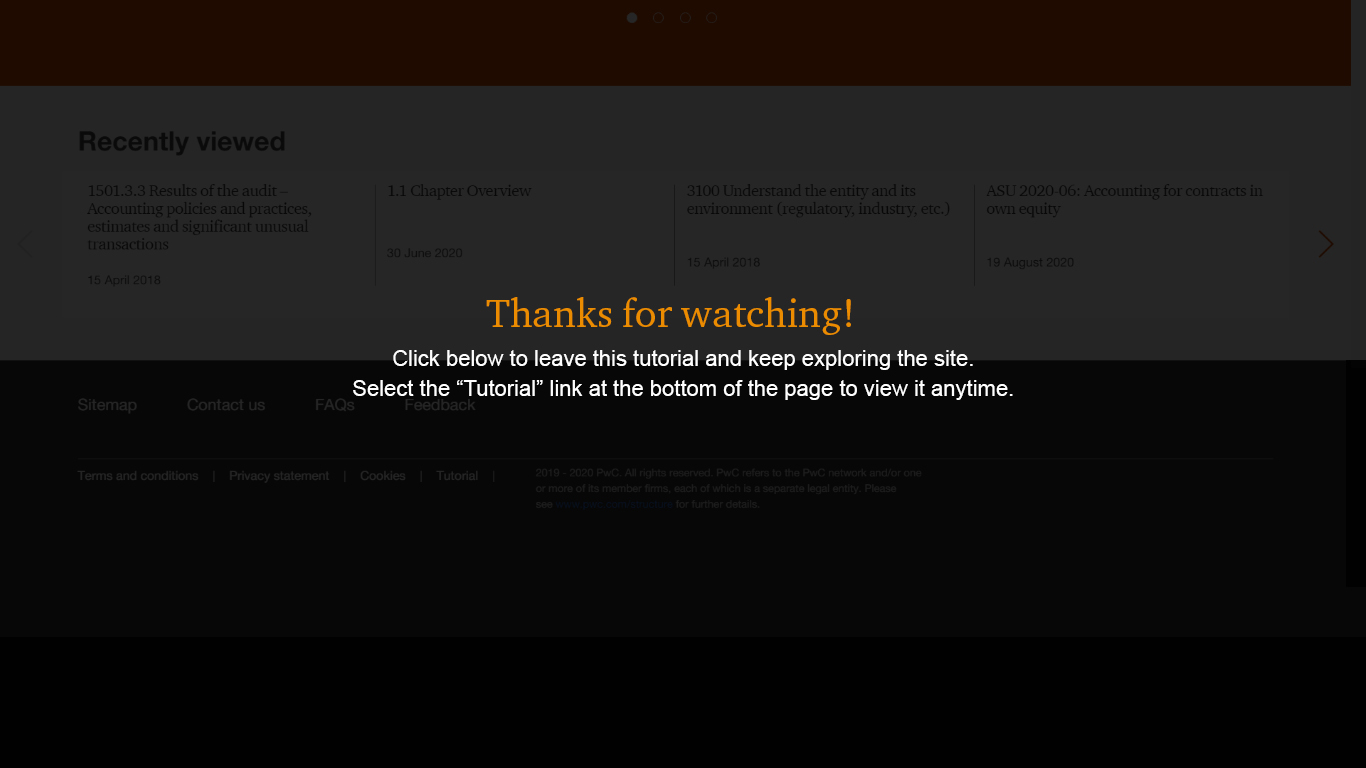

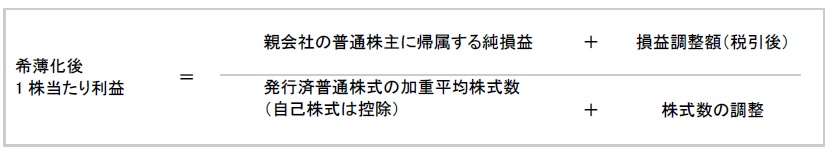

1. 基本的1株当たり利益(Basic earnings per share)

基本的1株当たり利益は、親会社の普通株主に帰属する純損益(分子)を、当期中の発行済普通株式の加重平均株式数(分母)で除して計算します。

(1) 親会社の普通株主に帰属する純損益

親会社の普通株主に帰属する純損益は、親会社に帰属する純損益から優先配当額、優先株式の決済により生じる差額など普通株主に帰属しない金額を控除して算定します。これらの調整は税引後の金額で行います。

(2) 発行済普通株式の加重平均株式数

発行済普通株式の加重平均株式数(以下、簡便的に「加重平均株式数」と記載します)の計算は原則として日割により行います。ただし、IAS第33号では、多くの場合、合理的な概算による加重平均は妥当である、としています。計算上、自己株式は控除します。

通常、発行された新株は、対価が受取可能になった日(通常は株式の発行日)から加重平均株式数の計算に含めます。

株式分割など、発行済普通株式数は変化するものの資金の移動を伴わない事象(後述の潜在的普通株式の転換は除く)が生じた場合には、表示されている全期間について、新株式数を基準として計算し、遡及的に調整しなければなりません。その他の例としては、株式併合、無償交付、および株主割当が行われた場合の無償部分等が挙げられています。

基本的1株当たり利益の計算は、日本基準の1株当たり当期純利益の計算とほぼ同じです。

画像を表示

画像を表示

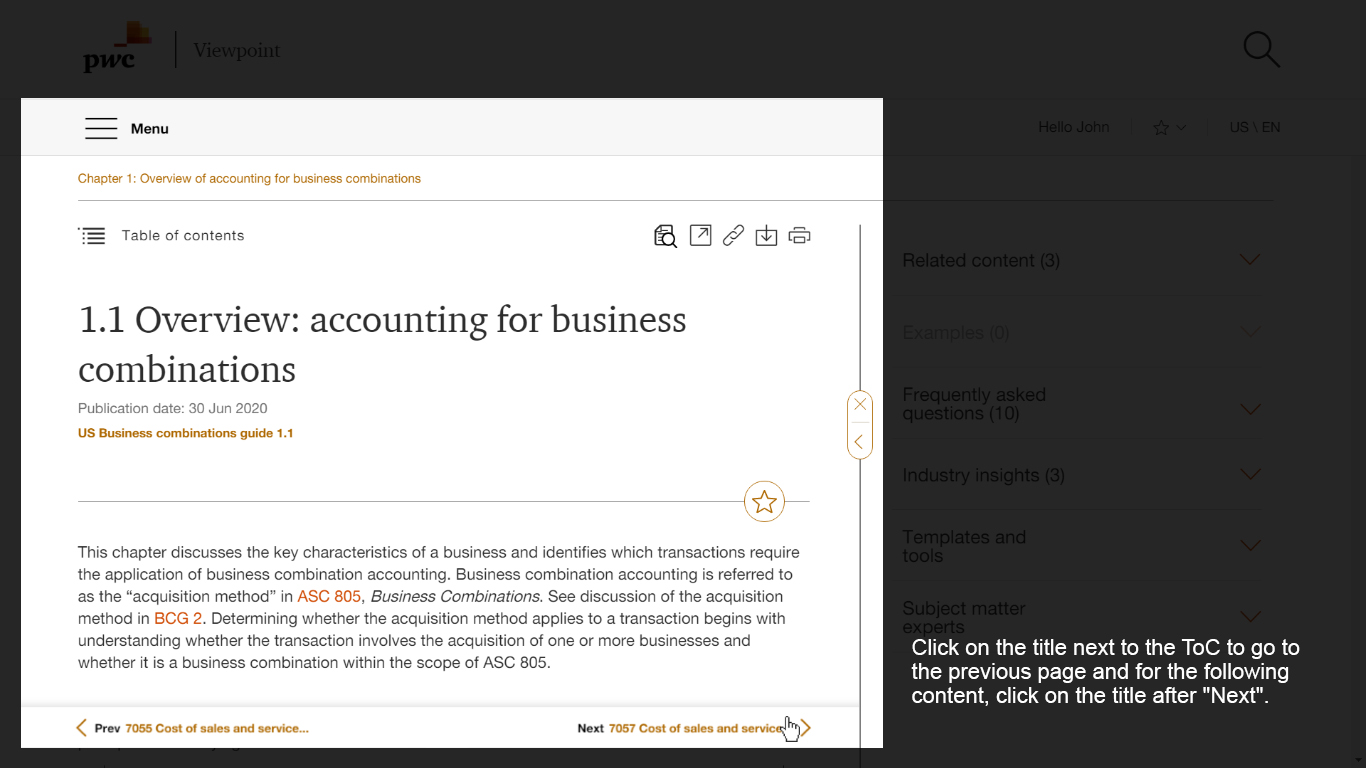

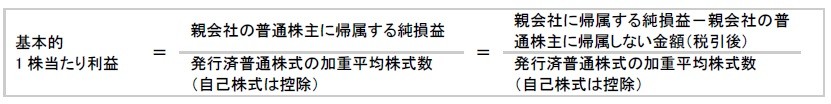

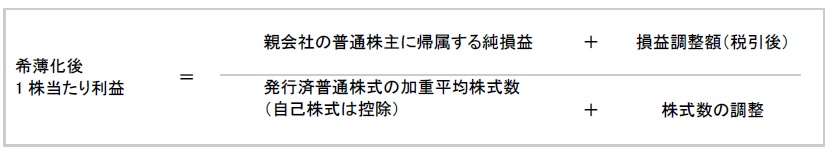

2. 希薄化後1株当たり利益(Diluted earnings per share)

希薄化後1株当たり利益は、基本的1株当たり利益の計算に使用した親会社の普通株主に帰属する純損益および加重平均株式数について、希薄化効果を有する潜在的普通株式による影響を調整して計算します。

潜在的普通株式とは、その所有者に普通株式の権利を付与する可能性がある金融商品またはその他の契約をいい、例として、負債性金融商品または優先株式を含む資本性金融商品で普通株式に転換できるもの、オプションおよびワラントなどが挙げられています。

(1) 親会社の普通株主に帰属する純損益の調整

親会社の普通株主に帰属する純損益の調整として、基本的1株当たり利益の計算に使用した親会社の普通株主に帰属する純損益に、親会社の普通株主に帰属する純損益の計算過程で減額された希薄化効果を有する潜在的普通株式に係る配当またはその他の項目、希薄化効果を有する潜在的普通株式に係る当期に認識された利息、その他転換により発生するであろう損益を加減算します。これらの調整は税引後の金額で行います。

(2) 発行済普通株式の加重平均株式数の調整

加重平均株式数の調整として、基本的1株当たり利益の計算に使用した加重平均株式数に、全ての希薄化効果を有する潜在的普通株式が普通株式に転換された場合に発行されるであろう普通株式の加重平均株式数を加算します。この計算上、普通株式への転換は期首(潜在的普通株式が期中に発行された場合にはその発行日)に行われたものとみなします。

希薄化後1株当たり利益の計算は、後述の希薄化効果の判定基準が異なることを除けば、日本基準の潜在株式調整後1株当たり当期純利益の計算と大きな差異はありません。

画像を表示

画像を表示

(3) 希薄化効果の検討

潜在的普通株式が希薄化効果を有するとは、潜在的普通株式の普通株式への転換により継続事業からの1株当たり利益が減少または1株当たり損失が増加することをいいます。

潜在的普通株式の希薄化効果の検討においては、継続事業からの純損益を判定用数値として使用します。この継続事業からの損益は、1.(1)に準じて調整を実施した後の金額となります。

また、継続事業からの純損益および加重平均株式数については、潜在的普通株式の普通株式への転換による調整を2.(1)および(2)に準じて行います。

なお、潜在的普通株式が複数回発行されている場合には、希薄化効果の検討は、一括してではなく、それぞれの発行ごとなど個別に行います。基本的1株当たり利益の希薄化を最大にするために、希薄化効果の高いものから低いものの順で検討を行います。

IAS第33号では希薄化効果の判定用数値に継続事業からの純損益を用いる一方、日本基準では当期純利益を用いるため、非継続事業が存在する場合は、IFRSと日本基準とで判定結果が異なる可能性があります。

(4) 希薄化後1株当たり利益の計算

2.(1)で述べたように、希薄化後1株当たり利益は、基本的1株当たり利益の計算に使用した親会社の普通株主に帰属する純損益および加重平均株式数について、希薄化効果を有する潜在的普通株式による影響を調整して計算します。

代表的な潜在的普通株式に関する希薄化後1株当たり利益の計算は以下のとおりです。

(a) オプションおよびワラント

オプションおよびワラントは、期中に平均市場価格よリ低い金額で普通株式を購入する権利が所有者に付与される場合に、希薄化効果を有します。このため、希薄化の金額は期中の普通株式の平均市場価格から発行価格を差し引いたものとなります。具体的には、希薄化効果を有すると判定されたオプションおよびワラントの行使から想定される入金額を期中平均株価で除して期中平均株価で発行されたであろう普通株式数を算定し、当該普通株式数と希薄化効果を有すると判定されたオプションおよびワラントが行使された場合に発行されたであろう普通株式数の差を無償で発行された普通株式として取り扱い、加重平均株式数に加算することで希薄化後1株当たり利益を計算します。

(b) 転換可能金融商品(例えば、転換社債や、普通株式に転換可能な優先株式)

希薄化効果を有すると判定された転換可能金融商品に関して、親会社の普通株主に帰属する純損益および加重平均株式数について、2.(1)および(2)に従って調整を行い、希薄化後1株当たり利益を計算します。

【設例】株式オプションに関する基本的1株当たり利益および希薄化後1株当たり利益の計算

|

親会社の普通株主に帰属する純利益 | 1,200,000千円 |

|

|

オプションの対象となる株式の加重平均株式数 | 100,000株 |

|

|

|

|

基本的1株当たり利益 | 1,200,000千円÷500,000株=2.4千円 |

|

オプションの対象となる株式の加重平均株式数 | 100,000株 |

平均市場価格で発行されていたであろう普通株式の加重平均株式数:

(100,000株×@15千円)÷@20千円(注) | 75,000株 |

(注)IAS第33号第45項により、行使されると仮定された希薄化効果を有するオプションおよびワラントからの仮定入金額は、期中の平均市場価格での普通株式発行により受領されたとみなす必要があります。 |

無償で発行されたとみなされる株式数 | 100,000株-75,000株=25,000株 |

希薄化後1株当たり利益 | 1,200,000千円÷(500,000+25,000)株 =2.29千円(単位未満四捨五入) |

3. 遡及的調整

当期において発行済普通株式または発行済潜在的普通株式の株式数が、資本組入、無償交付、株式分割または株式併合によって増減する場合には、表示されている全期間の基本的1株当たり利益および希薄化後1株当たり利益の計算は、新株式数を基準として計算し、遡及的に調整しなければなりません。同様の変更が報告期間後、財務諸表の発行承認日までに発生した場合も、当期を含む表示されている全期間の基本的1株当たり利益および希薄化後1株当たり利益の計算は、新株式数を基準として計算し、遡及的に調整しなければなりません。

なお、日本基準では、当期の貸借対照表日後において株式併合または株式分割が行われた場合は、IAS第33号と同様に新株式数を基準として計算した情報を、別途注記または後発事象の注記として開示します。また、会計方針の変更または過去の誤謬の訂正が行われた場合には、表示期間の1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益を、遡及適用後または修正再表示後の金額により算定することになります。

4.表示および開示

親会社の普通株主に帰属する継続事業からの純損益および親会社の普通株主に帰属する純損益について、基本的1株当たり利益および希薄化後1株当たり利益を、当期の利益分配に関して異なる権利を有する普通株式の種類ごとに、包括利益計算書に表示しなければなりません。基本的1株当たり利益および希薄化後1株当たり利益は、表示されている全ての期間について同じように表示しなければなりません。

加えて、非継続事業を報告する場合は、非継続事業に係る1株当たり利益も包括利益計算書または注記で開示します。

さらに、基本的および希薄化後1株当たりの金額がマイナス(損失)の場合であっても、表示が要求されています。

また、企業がIAS第33号に基づき要求される主な開示項目を要約すると、以下のとおりです。

(a)基本的1株当たり利益および希薄化後1株当たり利益の計算に用いられた純損益(分子)、それらから当期の親会社に帰属する純損益への調整

(b)基本的1株当たり利益および希薄化後1株当たり利益の計算に用いられた普通株式の加重平均株式数(分母)、それら分母として用いられた株式数相互間の調整

(c)将来希薄化を生じさせる可能性があるが、表示期間については逆希薄化(一株当たり利益(損失)の増加(減少))効果を有するために、希薄化後1株当たり利益の計算に含まれなかった金融商品

(d)報告期間後に発生した重要な普通株式取引または潜在的普通株式取引の説明(上記3.に従って遡及的調整がなされたものを除く。)

なお、日本基準では、1株当たり利益は注記として開示されます。継続事業および非継続事業に対応する概念はありません。当期純損失の場合は、1株当たり利益の開示が要求されていますが、潜在株式調整後1株当たり利益の開示は要求されていません。

また、IAS第33号の主な開示項目は日本基準とほぼ同じ内容となっています。ただし、上記(d)については、日本基準では、後発事象としての注記となります。

*このQ&Aは、『週刊 経営財務』 2877号(2008年07月14日)にあらた監査法人 企業会計研究会として掲載した内容に一部加筆・修正を行ったものです(2019年12月31日時点の最新情報)。発行所である税務研究会の許可を得て、PwCあらた有限責任監査法人がウェブサイトに掲載しているものですので、他への転載・転用はご遠慮ください。

画像を表示

画像を表示

画像を表示

画像を表示